Публий Корнелий Тацит: DE ORIGINE ET SITU GERMANORUM

Публий Корнелий Тацит (ок. 56 – ок. 120 н. э.) — римский историк, сенатор, консул и проконсул Азии, представитель стоической оппозиции при императоре Домициане.

Фигура, имеющая особое значение для погружения в историю правой мысли как первый создатель единого нравственного и мифологического пространства, бессменный ориентир таких легендарных авторов как Гвидо фон Лист, Йорг Ланц фон Либенфельс и Карл Мария Вилигут.

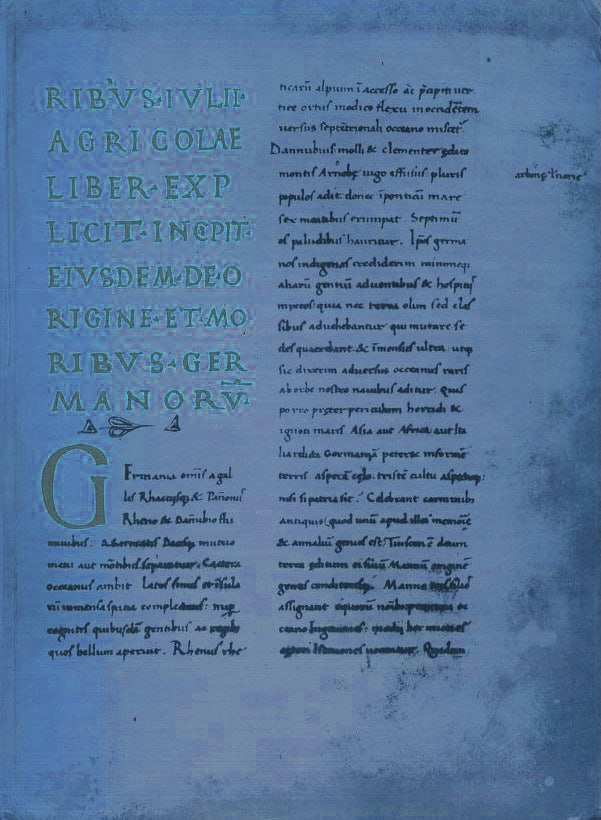

Трактат «De origine et situ Germanorum» («О происхождении и местоположении германцев») собирал вокруг себя немало споров с самого момента написания в 98 году н. э., увидев свет сразу после вступления Траяна на престол, но даже эта дата в большинстве исторических документов проставляется с графом «terminus ante quem» (лат. «время до»), тая трепещущую неоднозначность даже в дате своего создания.

В научном сообществе выдвигаются гипотезы, что написание «De origine et situ Germanorum» происходило после 103–106 гг. н. э., поскольку название Pannoniis в первом предложении текста предполагает существование двух Паннонских провинций, а это серьезно сужает круг временных подозрений о выходе работы. Традиционно, исследователи нередко маркируют Pannoniis как первичное название раннегерманских территорий, ныне представленное, преимущественно, как часть Венгрии.

Текст, изначально не пророчивший превратиться в рупор пангерманизма, единого вектора сплочения национальной идеи Германии и Австрии в конце XIX – начале XX века, воспринимался первичной публикой с немалой долей скепсиса, потому как создавался одновременно с «Агриколой», биографией тестя Тацита, в которой содержалась апология британской кампании с немалой критикой домициановского деспотизма, а также по причине того, что сам Тацит не являлся прямы участником военных действий во период германских войн.

Следует отметить, что в «Агриколе» назидательная часть оказалась целиком сконцентрирована на утверждении стоических идеалов в дополнение к критике не столько самоуправства власти, сколько нравственной слабости современников автора, их морального разложения и неспособности к героизму как меры воссоздания истинно римского духа завоевания, который всегда основывался на образе победителя, несущего свет великой культуры.

Описывая быт, нравы и религию народов, населявших земли от Рейна до Вислы, Тацит действительно никогда не бывал там, а основные сведения о первых германских племенах черпал не из личных наблюдений, что стало бы залогом успеха и быстрого принятия работы в кругах ценителей, довольствуясь при составлении трактата рассказами ветеранов, а основной географический и культурный срез составив на основе компиляции трудов более ранних авторов, таких как Юлий Цезарь, Плиний Старшего, Страбон и пр…

Однако, в отличие от своих предшественников, он не только не стеснялся, но и активно использовал в своих работах мифологические элементы, что позволило ему создать более яркий и живой образ германцев.

Тациту неоднократно вменялось обращение к неофициальным сведениям, что имели обращения в римских военных кругах, чтобы намеренно «сгущать краски», выводить образ будущего падения слабеющего римского духа перед четко структурированной средой варварского общества, героически военизированного на идеологическом уровне.

Публика, действительно, оказалась права – центральный контекстуальный прием, представленный практически в каждой иллюстрации, едва перекликающейся с римским положением дел, есть преднамеренная антитеза силы и суровой добродетели варваров, их усиленного почитания предков как единственных проводников в божественное измерение, простой и целомудренной жизни, направленной на усиление племенного уклада и проведение всей культовой и военной работы как единого жизненного пространства представляется как моральный противовес неимению всего перечисленного у соотечественников Тацита, погрязших в коррупции и гедонизме.

Тацит не обходит стороной и внешность германских поселенцев, описывая следующим образом: «народы Германии не смешивались посредством браков ни с какими другими народами и представляют собой особое, чистое и только на себя похожее племя; вследствие этого у них у всех одинаковый внешний вид, насколько это возможно в таком большом количестве людей: свирепые темно-голубые глаза, золотистого цвета волосы, большое тело, но сильное только при нападении, а для напряженной деятельности и трудов недостаточно выносливое; жажды и зноя они совсем не могут переносить, к холоду же и голоду они приучены климатом и почвой.»

В быте германцев имеется что-то первобытно честное, простое и великодушное. Особенно Тацит выделяет свевов — племя, которое он называет наиболее чистым и архаичным. Германцы у него — это ещё не история, но своего рода философский эталон: образ народа, не изуродованного моральным разложением.

Впервые встречается прямое указание на существование особого культового основания в этногенезе древних германцев, базировавшегося на мифе о происхождении центральных племен из родства к андрогенному первобогу Туискону, а подчеркивается особая роль священной песни для построения народной памяти: «В своих старинных песнях, являющихся у германцев единственным видом исторических преданий и летописей, они славят рожденного землей бога Туискона и его сына Манна как основателей своего племени, от которых оно происходит. Они приписывают Манну трех сыновей, по имени которых ближайшие к Океану германцы называются ингевонами, живущие внутри страны — герминонами, а остальные — истевонами».

Однако, как позднее увидят многие искушенные и ангажированные авторы, именно в этой архаической конструкции таилась потенциальная опасность.

Немецкие гуманисты переоткрыли «De origine et situ Germanorum» в XV веке, в эпоху Просвещения текст обретает статус особого доказательства национальной уникальности, что усугубляется взлетом интереса немецких романтиков, особенно – представителей Гейдельберской школы, Арнима и Брентано, превративших труд Тацита в особый исторический документ, подтверждавший особую цельность немецкого народного самосознания и его внутренних этнокультурных единиц.

Апогей радикализации изложенных в труде данных, во многом определивший вектор дальнейшего развития теории «арманизма» или, как часто принято обобщать – арианства, наступит на стыке XIX — XX века, когда «De origine et situ Germanorum» оказывается в центре оккультного ренессанса, пленяя своей точностью и однозначностью таких авторов, как Гвидо фон Лист и Йорг Либбенфельс.

В 2011 году Кристофер Кребс в своей книге «A Most Dangerous Book: Tacitus's,from the Roman Empire to the Third Reich A Most Dangerous Book» на протяжении сотен страниц пытается доказать, что именно работа Тацита стала «спусковым механизмом», «катализатором катастрофы», наставив немало количество авторов, что изначально грезили доктринами «тайной Германии» или же пытались обосновывать истоки происхождения немецкого народа, переведя их на почву яростной национальной борьбы. Этот список не знает конца, начинаясь от Карла Марии Вилигута, Людвига Вольтмана и Ханса Гюнтера и будоража умы академических и свободных исследователей и доныне, закладыва особое экстатическое понимание немецкой расы и превращаясь в движущую силу по возрождению немецкого язычества и подогреванию интереса к оккультным практикам Третьего Рейха.